M. Night Shyamalan, regista indiano de Il sesto senso (1999) e Split (2016), dopo l’ansiogeno Old di due anni fa, quest’anno torna nelle sale con Bussano alla porta. Sin dal trailer, il prodotto ci ha intrigati e lasciati con il fiato sospeso, ma è davvero questo l’effetto complessivo del film?

Tutto inizia con Wen (Kristen Cui), una bambina che cattura grilli nella foresta. Un inizio apparentemente soft, uno a cui siamo abbastanza abituati, dove gli spettatori vengono gradualmente introdotti al contesto e ai personaggi. Invece no: già nei primi secondi il film ci catapulta nel centro nevralgico della trama. Ci viene presentato subito il secondo personaggio, Leonard, non a caso vestito di bianco. Inizia un gioco di domande portato avanti dal semplice staccare i petali di un fiore, forse simbolo della fragilità della vita e della superficialità con cui la viviamo e la “strappiamo” via. L’uomo viene spiazzato dalla quasi immediata domanda della bambina: “Perché sei qui?”.

Questi primi minuti di film gettano gli spettatori nel cuore dell’intreccio, in modo anche troppo frenetico. Ma forse è questo l’intento del regista? Leonard infatti non tarda a dichiararci quanto accadrà: mentre i suoi tre compagni si stagliano sullo sfondo, annuncia a Wen che lei e i suoi padri dovranno prendere una decisione di vitale importanza per l’umanità. La bambina, rendendosi conto delle armi che portano i quattro, si spaventa e corre a casa.

Sì, Wen ha due padri ed è splendido il modo in cui Shyamalan naturalizza una situazione che ancora oggi a molti risulta – ingiustamente – difficile da “digerire”. L’uso di questo termine non è casuale: tentiamo di assimilare il diverso dentro un già conosciuto interno a noi, nella misura di una begierde hegeliana, di un’assimilazione dell’altro dentro noi stessi, di un appetito. Ed è per questo motivo che oggi è ancora importante analizzare come viene messa in scena ogni questione LGBTQIA+. Il regista lo fa in modo semplice ma critico, osservandola dal punto di vista di una bambina di otto anni che sperimenta la duplice condizione di vivere con naturalità l’avere due padri e di subire comunque lo stigma di non essere come gli altri. Persino la consulente scolastica, ci dice Wen, la rassicura che avere due padri è una cosa di cui andare fiera, ma suona insincera e ipocrita e la bambina lo capisce. Come ogni bambino, è perspicace e sente il peso del giudizio sociale, non solo dei suoi compagni ma anche degli adulti. Eppure, scopriamo durante il film, vive di un amore pieno, viscerale, che è ormai divenuto quasi un assurdo nella società odierna. Shyamalan non ci dice nulla se non le parole della bambina, ma ci mostra anche la paura di uno dei due genitori, Andrew.

Parliamo un attimo di questi due personaggi, Andrew ed Eric.

Andrew (Ben Aldridge) è ateo, duro, spinoso, tanto pieno di energia e vita quanto segnato dal suo essere “diverso”; lo scopriamo tramite flashback dei suoi genitori che non hanno accettato la sua omosessualità, e attraverso scene che ci fanno comprendere come lui stesso senta di appartenere a una categoria debole, presa di mira dagli altri. La sua paura, dopo un attacco in un bar, lo spinge ad allenarsi nell’autodifesa e a comprare una pistola, che rivedremo ad un punto della storia.

Eric (Jonathan Groff), d’altro canto, è delicato, morbido, quasi opposto al compagno. Rappresenta la totale cura e dedizione, ed è tra i due il genitore più protettivo. È anche quello che sarà più disposto, nel corso della narrazione, a credere alle assurdità raccontate dai quattro personaggi che irromperanno nella casa di vacanza della famigliola. Eric è l’emblema massimo dell’agnello divino, e facciamo questo paragone non a caso: è colui che è disposto a sacrificarsi, ma è anche colui che porta un messaggio d’amore e si prodiga per gli altri. Lo vediamo in ogni suo gesto: il modo in cui bacia e abbraccia la figlia, il momento in cui la adotta, il modo in cui non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle morti che avranno luogo.

In sintesi, laddove Andrew è l’egoismo e l’individualismo, l’incarnazione di quel muro che deriva da un’esperienza che ti porta a odiare l’umanità, Eric è l’altruismo e la solidarietà.

Ma torniamo alla storia. La bambina corre a casa e racconta il suo incontro ai genitori. Dopo poco, i quattro personaggi bussano alla loro porta. La famiglia si rifiuta di aprire e, in una scena che riesce a imporre alla sala uno stato di totale ansia, tentano di barricarsi in casa; i quattro, tuttavia, riusciranno a entrare e a sopraffarli. Comincia così una lenta discesa in quella che appare alla famigliola come la follia di una setta religiosa.

I quattro fanno le loro presentazioni: Redmond – interpretato da un sottovalutatissimo Rupert Grint – è quello che scopriamo più impulsivo e meno paziente, bellicoso; Sabrina – Nikki Amuka-Bird – è un’infermiera e ci appare sempre preoccupata per la salute della famiglia e per le proprie visioni; Adriane – Abby Quinn – lavora in una tavola calda e sembra la più nervosa del gruppo, fatica quasi a parlare e sin dai primi momenti è chiaro che senta il peso di ciò che dovranno compiere tanto i quattro quanto la famiglia che hanno davanti; infine, Leonard – Dave Bautista, che ormai vediamo interpretare alla perfezione uomini grandi e grossi dal cuore tenero – ha una squadra di ragazzi e ne fa da guida, ne è il coach.

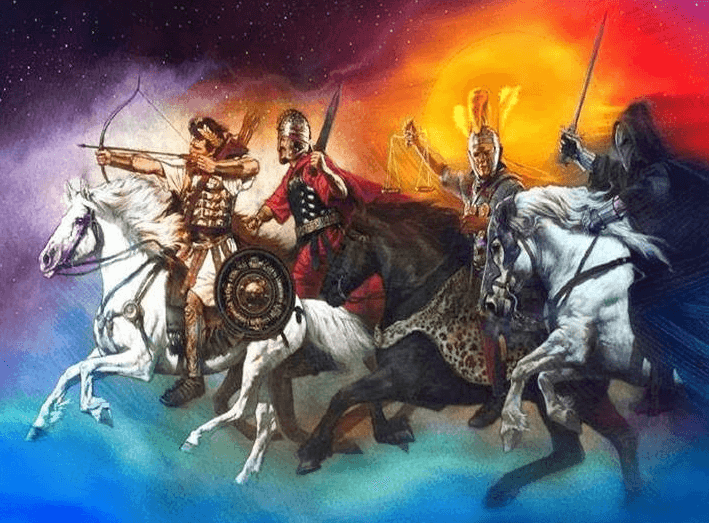

Questi personaggi si rivelano sin dalle prime presentazioni con chiarezza: senza che lo dicano, sappiamo già che si tratta dell’incarnazione dei quattro cavalieri dell’Apocalisse. E diviene così evidente nello svolgimento del film, che quasi rimaniamo scocciati dal finale didascalico. I colori dei loro vestiti, che loro stessi dichiarano di aver visto nelle loro visioni, ci confermano questa consapevolezza insieme allo svolgersi delle piaghe.

La trama difatti si struttura come una serie di momenti in cui i cavalieri chiedono alla famiglia di scegliere chi fra loro tre sacrificare per evitare che una piaga venga rilasciata sull’umanità; a ogni no seguirà la morte di uno dei quattro e la conseguente piaga. I cavalieri li vediamo fungere tanto da capro sacrificale e veicolo delle piaghe divine, quanto da incarnazione di aspetti specifici dell’umanità. Redmond è la bellicosità (lo vediamo nel suo carattere), Adriane l’accoglienza come accudimento (e difatti si preoccupa della bambina e la fa mangiare), Sabrina la cura (non ci stupisce, in quanto infermiera) e Leonard la guida (ed egli agisce da leader del gruppo). Guerra, Pestilenza, Morte e Conquista. Shyamalan proietta i cavalieri dell’Apocalisse nella cruda realtà umana, distaccandosi dalla rappresentazione religiosa.

Che i quattro siano incarnazione di aspetti dell’umanità ci viene rivelato alla fine, non a caso dalla bocca di Eric. Abbiamo detto prima come Eric sia il personaggio più altruista, e proprio per questo in qualche modo è colui che vede davvero. Andrew invece è l’umanità di oggi, annichilita dall’individualismo, cieca agli altri, ormai quasi priva di empatia alcuna se non per il proprio nucleo ristretto: sacrificherebbe il mondo per Eric e Wen. Eric, d’altro canto, è la parte dell’umanità che, nonostante tutto, si rivolge all’altro in quello sguardo reciproco che tanto ci ricorda filosofi come Marion e Lévinas. Eric incontra il volto degli altri e, come nelle teorie lévinassiane, in esso incontra anche il volto di Dio. È lui a dire di aver visto una figura nella luce allo specchio dietro i quattro cavalieri, quando essi compivano i sacrifici. E laddove Andrew, umanità scettica e iper-razionale, cieco all’Altro per eccellenza, lo addebita al suo trauma cranico, Eric vede invece dietro il velo di Maya, scoprendo una spiritualità nascosta.

*** SPOILER ***

Dunque, nella ripresa di un fatto tutto cristiano, scopriamo una religiosità che è poi totalmente umana: Eric non decide infine di sacrificarsi, negli ultimi minuti in cui ancora possono impedire l’Apocalisse, per fede. Eric si sacrifica per pura empatia verso gli altri esseri umani, perché vede il futuro della propria figlia, vede Wen e Andrew nel mondo ancora intatto e decide di morire, lui che davvero comprende l’importanza di questo sacrificio, per dare un futuro a tutti. Andrew, totalmente disilluso, dichiara a un certo punto del film che l’umanità non vale la pena di essere salvata e lui lo sa bene, tanto per la sua esperienza personale, quanto perché si occupa di rispetto dei diritti umani. Per avallare il suo discorso, fa leva sui bambini che ha visto uccisi, sugli orrori che l’umanità compie e ciò è perfettamente in linea con la costruzione del personaggio. Eric, d’altro canto, è un inguaribile ottimista, vede il bene che va salvato nelle piccole cose, come ha visto la bellezza in Wen, nata con una malformazione al labbro per cui lo aveva spaccato sino al naso.

In sostanza, il film riesce nel suo intento: una rivisitazione di aspetti che potremmo definire mitologici, che vengono calati nel nostro secolo di complottismo e scetticismo tossico. Nonostante tutto, Shyamalan ci offre un finale ottimista e speranzoso: ci sono ancora persone pronte a sacrificarsi per gli altri, a vivere cercando il volto altrui, senza chiudersi nel proprio ego. Anche senza religione, ci si offre la scelta morale per eccellenza, che proprio perché scevra da ricompense nell’aldilà assume un valore ancor più forte. Non ci si sacrifica per un paradiso, per un tornaconto di beatitudine, ma per l’umanità, anche se ad attenderci ci fosse il vuoto cosmico, il nulla, l’oscurità.

Eric si sacrifica per l’altro e basta, l’altro essere umano, chiunque esso sia, anche chi può odiare lui e suo marito, la felicità della loro famiglia. Ed è questa la forza del film, nonostante il finale didascalico: possiamo ancora trovare altruismo in un mondo senza Dio, come novelli Nietzsche sta a noi la scelta della nostra morale, dei nostri valori. Sta a noi scegliere di volgere lo sguardo agli altri e non a noi stessi, all’umanità come unicum e non alle sue differenze come esilio di alcune categorie. E non è un caso che sia proprio questa coppia omosessuale con una bambina con un difetto congenito a salvare l’umanità tutta: emblema dell’umanità divengono coloro che gli altri considerano diversi, laddove quell’umanità stessa non viene vista.

© Riproduzione riservata.

Il nostro giudizio

Nata a Palermo nel 1994, si diploma al Liceo scientifico Galileo Galilei della propria città. Prende una laurea triennale in Studi filosofici e storici e una magistrale in Scienze filosofiche e storiche all’Università degli Studi di Palermo, approfondendo in particolar modo gli studi antropologici di René Girard rispetto al capro espiatorio e agli stereotipi di persecuzione, oltre che al rapporto violenza-religione.

Potrebbe interessarti: